困在“清日常”中的现代母亲:不被看见的西西弗斯

一份关于价值、身份与现代家庭的生存日志

一个受过良好教育、曾有自己深度兴趣和职业追求的女性,如何在西西弗斯式的劳动中耗尽精力,因社交降级而失去身份认同,因父职优势/母职惩罚的社会结构而退路断绝,最终在高压和疲惫下,只能依赖快餐式娱乐来维持精神的苟延残喘,从而进一步加深无力感和价值感的丧失。

写在前面:为什么要读这篇可能让你不舒服的文章?

动笔之前,我必须坦陈,作为一名尚未步入婚姻与育儿的单身男性,我永远无法亲身体验,真正共情母亲们所身处的真实困境。这篇文章的诞生,源于我与几位女性朋友,尤其是一位新生儿母亲的长谈。是她们的坦诚与深度,让我得以作为一个外部观察者,去尝试描摹和理解一个常被母爱伟大的光环所遮蔽,残酷的结构性困境。

这不是一篇轻松的文章。它记录了痛苦,剖析了困境,直面那个房间里的大象。

因此,在您阅读正文之前,我希望与您达成几点共识:

文中使用了“西西弗斯”、“陨落”、“囚笼”等看似负面的词汇,指向的是那个强迫个体在自我与家庭间做出选择、且不承认其劳动价值的,在全世界广泛存在的社会系统。它绝非贬低任何一位在家庭中找到价值与幸福的母亲。将家庭打理得井井有条,培育生命健康成长,本身就是一份极具创造性与复杂性的工作,其价值绝不亚于任何传统意义上的事业。

本文虚构的核心画像是一位曾拥有自我实现追求,却在母职中遭遇身份危机的女性。我深知,这远非母亲困境的全貌,无数正在为生计奔波的母亲面临着更紧迫的生存危机。本文无意制造任何痛苦的等级。所有不被看见的劳动和被压抑的自我,无论起点如何,都同样沉重。选择这一视角,只因它最能尖锐地反映出,个体的自我期许与僵化的社会规训之间更深刻的断层。

直面生育过程中的痛苦,并非为了劝退任何人。恰恰相反,是为了停止用“为母则刚”的空洞赞美来粉饰和延续这些痛苦。我相信,只有当一个社会敢于正视并着手改善这些结构性困境时,生育才不会成为一场令人望而却步的自我牺牲,而是能让更多人有勇气、有尊严地去选择的可能性。

在这个信息过载、人人都在追求短暂满足的时代,我们为什么需要这样一篇沉重的文字?

因为沉默不会让问题消失,只会让深渊吸入更多的灵魂。

如果你是正在或曾经经历这一切的母亲,希望你能感到被看见、被理解。

如果你是她们的伴侣、家人和朋友,希望你能明白,你不是旁观者,你就是系统的一部分,也是改变的起点。

如果你关心我们所处的社会,那么母亲的处境,就是这个社会最真实的镜子。

我们之所以要凝视深渊,是为了找到通往光明的路径。 邀请你和我们一起,读完这篇生存日志。

当母爱成为一场永无止境的“日常任务”

在许多网络游戏中,有一种任务被称为“清日常”。它们琐碎、重复,奖励微薄,存在的唯一目的就是维持玩家的在线时长。日复一日,你登录,机械地完成,没有惊喜,也无所谓终点。

这或许对当今社会中,一部分全职母亲处境最贴切的隐喻。她们每天睁开眼,便开始了一场关于家庭的日常任务:规划餐饮、烹饪、打扫、安抚、陪玩……她们是希腊神话里永恒的西西弗斯,将一块名为“家庭”的巨石奋力推向山顶。那巨石承载着家人的温饱、环境的整洁、孩子情绪的稳定。然而,每个清晨,当太阳再次升起,她们都会发现,那块巨石早已悄然滚落山底,等待着又一天的重复。

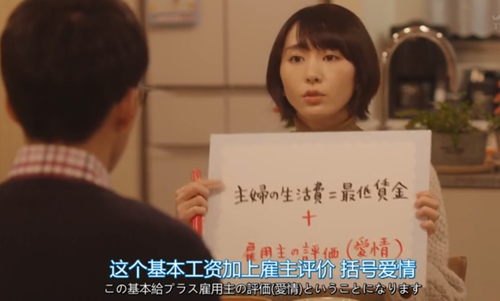

在日剧《逃跑可耻但有用》中,有一个标志性的场景。拥有硕士学位却求职无门的女主角森山实栗,作为一名合同制妻子,向她的雇主丈夫津崎平匡,冷静地展示了一份关于自己家务劳动的价值分析。她没有情绪化地抱怨,而是像一个真正的职场人一样,用市场行情、工作时长与性质,清晰地论证了自己“薪水”的合理性,甚至提出了涨薪(或对等的价值承认)的诉求。

这部剧之所以成为一部现象级的温暖喜剧,恰恰在于它构建了一个现实中几乎不存在的理想前提:她的劳动被看见、被量化,并最终被承认。 在这份虚构的雇佣合同里,扫地、做饭、洗衣不再是模糊的爱与奉献,而是可以被明码标价、有章可循的工作。

然而,当我们把目光从这片虚构的乌托邦移开,投向现实中无数个没有薪水、没有合同、甚至没有假日的“森山实栗”时,喜剧便迅速消解,只剩下沉默而沉重的现实。

本文旨在揭示,全职母亲(尤其在孩子0-6岁期间)所面临的高精神风险,并非源于她们个人的脆弱或选择的失误,而是一场系统性的生存困境。它是现代女性的自我实现期望,与根深蒂固的传统社会规范猛烈碰撞后产生的,关于价值被忽视、身份被剥夺、社交被隔绝的悲剧。

本文将从社会对性别的预设出发,层层剖析这场困境的成因:从不平等的职业起点,到重复性劳动的本质,再到社交孤立与最终的精神消耗,尝试去理解,那块推在她们肩上的巨石,究竟有多沉重。

无形的起跑线——职业赛道的性别预设

在讨论母亲的困境之前,我们必须先退一步,审视一个更根本的问题:在我们的社会文化中,男女的职业生涯,从一开始就被放在了不同的轨道上。

顺流与逆流:职业生涯的默认路径

对男性而言,投身职场、追求事业,是符合社会期望的,顺流而下的默认路径。他的身份认同与职业成就紧密绑定。而对女性,尽管现代社会在表面上高唱男女平等,但在文化潜意识的冰山之下,家庭依旧被默认为她的主场。因此,一位女性投身职场,尤其是追求高强度、高投入的职业,本身就是在对抗一股强大的、无形的社会引力,是一场逆流而上的战斗。从社会规范的角度看,这甚至是一种逆范式(Anti-norm)的行为:她以自身的行动,挑战了那个将女性默认为家庭核心的古老规则。

这条看似无形的起跑线,在风平浪静时或许不易察觉,但当育儿这一人生重大事件来临时,它所蕴含的巨大势能,便会瞬间将男女双方推向截然不同的命运。

同一种“Gap”的不同叙事

当育儿导致职业中断时,社会对这一相同行为的解读,出现了惊人的分化。这种分化不仅是文化感觉,而是有冰冷的经济数据作为支撑的社会现实,在社会经济学中,存在一个早已被广泛验证的父职加成(Fatherhood Bonus)与母职惩罚(Motherhood Penalty)现象。

对男性的加成:更稳定的优质资产

大量的实证研究揭示了“父职加成”的存在。例如,马萨诸塞大学阿默斯特分校的社会学家米歇尔·布迪格(Michelle Budig)通过对美国国家青年长期追踪调查(NLSY)数据的分析发现,男性在成为父亲后,其薪资平均有超过6%的显著上涨。这种加成并非偶然,而是源于雇主视角下,一种极其务实的逻辑:一个有家庭负担的男性,被视为更稳定、更具责任心、轻易不会离职的优质资产。他有可以被拿捏的软肋,因而会更努力地工作以维持家庭的运转。

因此,当他因育儿而短暂离开职场,这段经历很容易被美化为一次丰富人生、培养多任务处理能力的,Gap Year的创业项目。当他回归时,不仅不会被减分,反而可能因为被赋予了好父亲的责任感光环,而在职业发展中获得更多信任。

对女性的惩罚:充满风险的不确定因素

与此形成鲜明对比的是,女性则要承受严酷的母职惩罚。布迪格等学者的研究同样指出,女性每生育一个子女,平均要承受约4%的薪资惩罚。另一项由斯坦福大学社会学家谢利·科雷尔(Shelley Correll)主导的著名简历审计研究则更为直观:研究者向数百个雇主投递条件完全相同的虚构简历,唯一的区别是部分简历上通过“家长教师协会成员”的身份来暗示其为人父母。结果发现,母亲身份的申请者被推荐雇用的可能性,比没有孩子的女性要低得多;而父亲身份的申请者则甚至比没有孩子的男性更受欢迎。

在雇主眼中,一位母亲意味着产假、哺乳期、孩子生病可能需要的临时请假,以及对弹性工作制的潜在需求。所有这些,都被冰冷地量化为企业的潜在成本和风险。

于是,她为育儿做出的同样牺牲,便不再是项目,而被定义为专业技能的荒废期,是在履历上留下一个需要被拼命解释和弥补的职业断层(Gap)。她重返职场时,面对的不再是赞赏,而是关于她是否还能跟上节奏的质疑,和对其价值的重新评估。

最终,创业项目与职业断层这两种截然不同的叙事,并非仅仅是语言上的游戏。它本质上是根深蒂固的社会偏见,通过企业冷静的用人决策,最终转化为了个人银行账户里真实可见的经济损益,和职业道路上真实可感的机遇落差。

这条无形的起跑线,早已预示了当母亲这个角色降临时,不同性别将要面对的天壤之别的处境。

巨石与山巅——西西弗斯式劳动的本质

诚然,母亲的画像并非千人一面。她们的困境因其经济状况、伴侣的支持程度、原生家庭的介入与个人的性格特质而呈现出万千形态。本文为了清晰地剖析问题的核心机制,聚焦于一类特定的典型:那些曾拥有自我实现期望,却在成为母亲后遭遇身份与价值危机的女性。她们的挣扎,最尖锐地反映了现代性许诺与传统规训之间的巨大断裂。

无尽的循环:重复性劳动的精神消耗

全职母亲的核心工作,是一场对精神与肉体的双重磨损。它始于身体的透支:长期的睡眠剥夺、产后恢复的阵痛、因哺乳和常年抱孩子而导致的慢性劳损……

在这一切之上,是一个似乎永无止境的,重复刷日常的精神循环。前一天刚收拾好的玩具,第二天会再次散落一地;刚洗净的衣物,很快又会堆满脏衣篮;精心准备的一日三餐,吃完留下的只有待洗的碗筷。这不仅是体力上的消耗,更是日复一日的机械重复对创造性思维的扼杀。

如果说西西弗斯的神话定义了她们劳动的行为本质,那么《土拨鼠之日》的困境则定义了她们的时间体验:她们被永远地困在了同一天。

看不见的账单:被忽视的经济与情感价值

如果将一位全职母亲的工作外包,我们需要雇佣保姆、育儿嫂、厨师、家庭教师和心理咨询师。以最保守的估算,这笔费用的年开销可能高达十几万甚至更多。这是一张巨大的、却从未被支付的隐形账单。社会和家庭在享受这份免费服务的同时,心照不宣地将其归为母爱的天职,从而抹杀了其巨大的经济价值。此外,她们还承担了无法量化的情感劳动:安抚哭闹、建立安全感、调解家庭矛盾,而这部分付出,更被视为理所当然。

“我”的消失:从创造者到维护者的身份危机

对于许多曾经在职场上有所追求的女性而言,成为全职母亲意味着一次剧烈的身份转变。她们可能曾是程序员、设计师、分析师、作家……她们的角色是创造者,工作是解决新问题,是不断成为(Becoming)更好的自己。而现在,她们的角色是维护者,工作是维持一个系统的稳定运转,是日复一日的维护(Maintaining)。这种从成长叙事到维护叙事的巨大心理落差,或许会直接导致自我价值感的消解。如同从人生的主角,逐渐转变成一个NPC,每天发布着“该吃饭了”、“该睡觉了”的固定任务,等待着家人的互动来触发下一步的脚本。

在列举了这些不被看见的劳动后,我们同样必须承认,在这片看似荒芜的重复性劳动中,并非没有绿洲。孩子第一次翻身、第一声含混的“妈妈”、第一次毫无保留的拥抱……这些瞬间带来的巨大情感冲击与幸福感,是真实且无可替代的。然而,这恰恰是困境最残酷的部分。这份深刻的爱与联结,并非是消解痛苦的解药,反而成为了一副最甜蜜、最无法挣脱的枷锁。它让母亲们心甘情愿地将自己焊死在这块巨石上,日复一日地消耗自己,因为放弃,意味着背叛一份最本真的情感。

这份爱,或许可以让劳动变得有意义,却让放弃劳动的选项变得不可能。当一个行为,无论你赋予它多高的意义,都无权选择停止时,这个行为本身就具有了囚禁的属性。

它在事实上剥夺了现代社会中,任何一个劳动者都应拥有的最基本权利——退出的权利(The Right to Quit)。母职,因此成了一个无法递交辞呈的终身职业。

存在主义风暴:从“我是谁”到“我为何”的意义真空

日复一日的重复性劳动,其最致命的打击并非来自疲惫,而是它系统性地剥夺了现代人赖以生存的意义感,从而触发了一场深刻的存在主义风暴。

当意义的外部来源(工作、成就、社交)被切断后,个体会被迫向内审视,从而被三个无法回避的哲学问题所吞噬:

我是谁?我在做什么?我将去往何方?

“我是谁?”

如果我不再是那个职业身份的我,如果我的所有行为都被定义为“XX的妈妈”,那么抛开这个功能性角色,“我”本身还剩下什么?这是对“本真自我”(Authentic Self)的彻底迷失。

“我做这一切是为了什么?”

“为了孩子”这个答案在初期是坚固的,但当它需要以自我的完全磨损为代价时,其正当性便会动摇。这个问题的反复出现,会让人陷入阿尔贝·加缪所描述的荒诞感——清醒地意识到自己行为的重复、徒劳,却又不得不继续。

“这就是我余生的样子吗?”

这是最令人恐惧的问题,它关于自由与可能性。当一个人看不到未来的变化,感觉生活变成了一个无法逃离的、封闭的循环时,这种对未来可能性的剥夺,便是存在主义焦虑(Angst)的核心来源。

这三个问题如同蒙克的《呐喊》,共同构成了这场无声的内爆。它不是一种情绪状态,而是一种破坏力远超旁人想象的,世界观和自我概念的根本性坍塌。

回音的囚笼——社交世界的双重剥离

远去的旧世界

育儿极大地改变了个人的时间结构。整段的、可预测的时间不复存在,取而代之的是高度碎片化的、随时可能被中断的时间。这使得她们难以再参与过去需要深度投入的兴趣活动。那或许是一场需要严肃承诺的团队游戏,有着固定的活动时间、明确的责任分工和缺一不可的团队协作;又或许是一次需要提前阅读和深度思考的读书会。

她们失去的,不仅仅是兴趣本身,更是那个在团队中被需要的、对自我时间拥有完全掌控力的社会角色。共同话题的减少和生活重心的转移,不可避免地导致她们与原有的朋友圈渐行渐远。仿佛在自己与世界之间,悄然展开了一张名为母亲的、无形的绝对领域,它隔绝了过去的一切,也让外界难以真正触及她疲惫的内心。

割裂的新世界

她们被推入了一个新的社交圈——宝妈群。不可否认,在无数个因孩子深夜高烧而无助的时刻,正是群里一位过来人及时的建议,提供了救命稻草般的功能性支持。信息交换、二手置换、育儿技巧分享,这个新世界在工具层面上,是高效且必要的。

然而,这种支持的边界也同样清晰。它是一种基于母亲这个单一功能角色的联结。当一个女性试图超越这个角色,去探讨个人困惑、职业理想或任何与育儿无关的深度话题时,往往会发现无人应答。更糟糕的是,这种单一维度的社交很容易演变成一个新的焦虑来源——关于孩子身高体重、早教班、学区房的无尽攀比。这个看似热闹的新世界,更像一个巨大的回音室,它能解决你“如何给孩子喂药”的问题,却无法回应你“我是谁”的呐喊。

这本质上是一场深刻的社交降级:从一个需要通过学习、贡献和长期投入来维系身份的深度参与社群,降级到一个仅凭生理身份就能加入的浅度参与社群。它提供了生存指南,却加剧了精神真空。

最亲密的孤岛

最深刻的孤立,有时并非身处旷野,而是置身于一个满是家人的房间,却无人能懂。

伴侣:唯一的稻草与不可承受之重

对于许多全职母亲而言,伴侣是她们在一天之中唯一能进行平等、深入成人对话的对象。这根唯一的稻草被寄予了极高的期望:他既被期待为并肩作战的育儿盟友,又是能理解她所有精神困境的灵魂伴侣。当伴侣因工作疲惫或认知差异,甚至是意愿不同,无法完全承接这份期待时,油然而生的巨大的失望感,或许会让婚姻关系本身变得不堪重负。一个支持性的伴侣或许能极大地缓解困境,但他无法根除困境背后的社会结构;而当伴侣无法有效分担时,家就有可能从港湾变为孤岛。

长辈:援助与干预的双刃剑

原生家庭或公婆的介入,往往是一把双刃剑。他们提供的实际帮助(例如帮忙带孩子几个小时)是宝贵的,能让母亲获得片刻喘息。但这份援助往往捆绑着陈旧的育儿观念、不请自来的评判和对其生活方式的干预。一场关于“该不该给孩子把尿”的争论,就足以抵消掉一下午的喘息。这种接受帮助就必须接受规训的隐性交易,让家庭内部的社交变成了一场需要小心翼翼、时刻权衡利弊的博弈。

最终,当外部社交圈萎缩,内部社交又充满复杂张力时,便会形成一种更隐蔽、更令人窒息的心理孤立。她被家人环绕,却比任何时候都更孤独。

最后的避难所——一场清醒的沉沦

育儿式疲惫的真相

在探究她们最后的避难所之前,我们必须先理解她们所处的极端处境。育儿带来的疲惫,并非简单体力劳动后的困乏,而是一种更为复杂而持续的复合型消耗。

它首先是一种持续性警觉(Vigilance Fatigue)。如同在开车时接到一同商务电话,你不仅要处理眼前的事务,大脑后台还必须时刻运行一个高耗能的监控程序,随时准备应对孩子的突发状况——摔倒、哭闹、潜在的危险。这是一种永不离线的警觉,它榨干的是最宝贵的专注力。

其次,它伴随着高强度的情绪劳动。你必须持续输出耐心、温柔与共情,去安抚一个尚无法用理性沟通的生命,吸收并消化他们的负面情绪。

当这两种消耗,与永无止境的、高度碎片化的家务劳动叠加,就会导致认知资源的巨大消耗。结束了一天繁复的事务性工作,获得片刻喘息的母亲,此时所剩无几的认知力与注意力,或许使她只能在为数不多的娱乐方式中,清醒而痛苦地优先选择那些精神吗啡。

多巴胺的麻醉剂:电子快餐的心理疗效

于是,刷短视频等被动、低门槛、高密度的娱乐方式,成为了那个为数不多的最优选项之一。

这并非一个追求快乐的行为,而是一场无意识的痛苦管理。短视频通过其精巧的算法,提供高频次、无预期的微小奖励(下一个视频可能很有趣),这能持续、廉价地刺激大脑的多巴胺产生。它像一种电子快餐,能迅速填补精神的饥饿感;更像一种高效的自我麻醉剂,用连续的、微小的刺激,来暂时压制巨大的、持续的痛苦和存在主义空虚。

需要高度专注的深度娱乐,如阅读严肃书籍或欣赏一部艺术电影,在此刻已不再是放松,而是一种无法承受的负担。因为它们要求你调动已经被榨干的、最稀缺的专注力和决策力。相比之下,电子快餐几乎不消耗任何意志力,它只是被动地接管你的感官,让你暂时从自我的重负中解脱出来。

最终流放:从文化创造者到被动消费者

对于曾经从事相对事务性工作的人而言,育儿的机械性内容或许已经有了一些韧性,但对于一个曾经的创造者而言,这最后一环,才是最彻底、最悲剧性的身份剥夺。

一个曾经的设计师、作家、画手,她的核心身份认同之一,是文化的创造者。她习惯于用自己的头脑和双手,去创造美、思想和新的事物。而如今,在经历了职业身份、社交身份的逐一剥离之后,她在精神的最后避难所里,成为文化的被动消费者,或许是那个难以回避的温柔牢笼。

这其中最残酷的部分,是自知的痛苦(The Pain of Self-Awareness)。她们并非在盲目地、快乐地享受这一切。她们可能是在完全清醒、甚至带着一丝自我厌恶地认识到“这东西没有营养”的情况下,被迫地消费着由那些算法投喂、高度同质化的文化碎片,以此换取片刻的精神喘息。

我们可以想象这样一个场景:夜深人静,她眼神空洞地划着手机屏幕,算法推荐的喧嚣内容与她曾经追求的深度和美学格格不入。书架上的那本《昨日的世界》中描绘的黄金时代,似乎也像是一场遥远的梦。这一刻,她比任何时候都更清醒地意识到,那个曾经的、创造性的自我,即使只是人生的一个短暂阶段,也确实被暂时地杀死了。

[ ]

]

这不仅仅是一种无奈的解压。这是自我被彻底剥夺的最终仪式。职业身份、社交身份,乃至最后的创造者身份,至此已全部丧失。她从一个主动的主体,变成了一个被动的客体,这或许是这场西西弗斯式悲剧中,最令人心碎的终章。

结语:看见西西弗斯,更要看见推石头的“人”

现代母亲的困境,无疑是一个深刻的结构性问题。它描绘了一条清晰而残酷的轨迹:一个受过良好教育、曾有自己深度兴趣和职业追求的女性,如何在西西弗斯式的劳动中耗尽精力,因社交降级而失去身份认同,因父职优势/母职惩罚的社会结构而退路断绝,最终在高压和疲惫下,只能依赖快餐式娱乐来维持精神的苟延残喘,从而进一步加深无力感和价值感的丧失。

这条轨迹的终点,是无数被掏空的、不被看见的个体。

然而,将目光从这个冷酷的结构模型移向现实,我们会发现一幅更复杂、也更令人动容的图景。我们必须承认,没有一个母亲是这个模型的被动复制品。 在这片看似荒芜的土地上,我们随处可见惊人的坚韧与创造。

她们将创造力投入到一餐一饭的巧思中,把陪孩子玩耍本身变成一场艺术;她们在碎片化的时间里,用播客和有声书顽强地搭建与外部世界的桥梁;她们在看似功能化的“宝妈群”里,也能找到可以深夜长谈的知己,建立起超越育儿的深厚情谊。甚至那些被我们称为“精神吗啡”的短视频,也为她们提供了宝贵的情绪共鸣和片刻的喘息。

看见并承认这一切,并非为了削弱我们对结构性问题的批判,恰恰相反,是为了让批判更有力。 因为它揭示了一个更深刻的真相:

当我们的社会把如此优秀、如此坚韧、如此充满创造力的女性,逼到需要耗尽全部心力,才能在困境中勉强开出一朵小花时,这本身就是对这个社会最大的控诉。

我们赞美她们的坚韧,但我们更应该质问那个迫使她们不得不如此坚韧的系统。

因此,这不应被简化为一场性别对立的战争。它本质上是所有追求更自由、更人性化生活方式的个体,与一个过时、僵化的社会性别分工体系之间的斗争。那个体系不仅惩罚着母亲,同样也束缚着那些渴望深度参与育儿,却被“养家糊口”的枷锁牢牢钉在岗位上的父亲。

最终,我们需要的,不是给母亲们更多“如何平衡”的建议,也不是赞美她们在苦难中开出的花。而是开始携手去质问并重塑那个让所有人都无法自由呼吸的规则本身。这或许意味着我们需要重新审视育儿假的分配,需要企业真正拥抱家庭友好政策,更需要我们每一个家庭,从一张家务清单、一次平等的对话开始,重新定义爱与责任的内涵。

正如半个多世纪前“女人不是天生的”那声呐喊,看见西西弗斯固然重要,但更重要的,是看见那个推着巨石的、活生生的、值得拥有整片星空的“人”。

后记:镜头之外——谁被聚焦,谁被忽视?

我们聚焦了精英母亲的存在主义危机,但绝不意味着它比草根母亲的生存危机更重要。她们的焦虑或许更多围绕着下一笔账单和孩子的奶粉钱,她们的痛苦弥漫在日常生活的大小事中,也正因如此,她们的无声的呐喊更容易被生活的嘈杂淹没。所有不被看见的劳动和被压抑的自我,无论其起点如何,都同样沉重,同样值得被言说。

我们聚焦了结构性的不公,但这绝不是为个体开脱。系统并非远在天边,它就体现在每一天的家庭分工、每一次的对话和每一个理所当然的付出里。这篇文章是对所有家庭成员的警醒,尤其是伴侣:你并非旁观者,你就是系统的一部分。改变,必须从你主动将伴侣的自我实现视为自己分内之事开始。

我们同样忽视了那个更沉默,却也更具颠覆性的群体:同性伴侣组成的家庭。他们的存在,本身就是对本文所批判的那个传统性别分工体系最彻底的消解。在一个没有预设性别角色的家庭里,“谁主外、谁主内”的问题,被迫回归到关于个人意愿、能力和共同利益的、纯粹的协商。他们的实践以一种不言自明的方式,向我们展示了另一种可能性——家庭的运转,完全可以与古老的神话彻底脱钩。

最后,在所有被忽视的身影中,最重要的,是那个积极平等的伴侣。在一个健康的社会里,他不应是值得歌颂的英雄,而本该是一个再普通不过的尽职的父亲和伙伴。我们今天需要将他作为一种理想来特别提出,这件事本身,就足以印证我们所批判的那个常态是何等的根深蒂固。

最后,回到这篇文章本身

这篇文章,是我有意为之的一次切片分析。它选择了一个最能揭示核心病理的样本,用最锋利的刀,进行了一次深入的解剖。它必然是片面的,因为它拒绝用面面俱到的中庸,来稀释问题的严重性。

写下这篇后记,是为了在承认其锋利的同时,也坦陈其边界。

这篇文章的结束,不应是思考的终点。如果它能让您在读完之后,开始去关注那些被本文所忽视的、更广阔的困境;如果它能让您在面对任何一个母亲的形象时,都愿意剥离那些美化的叙事,去探究她们背后独特的、复杂的个人史诗,那么,这篇文章便完成了它最重要的使命。

看见西西弗斯固然重要,但更重要的,是看见那片容纳了所有推石头的、沉默的、活生生的人的广袤群山。

这,是我对您最真诚的邀请。

【作者按】

本文内容仅为个人观点,未经同行评审,可能存在偏见与误区;文章仅提供启发性框架,切勿按图索骥。

本文的社会学分析,不能也绝不应替代专业的心理健康诊断。我所描述的存在主义风暴,与产后抑郁、焦虑症等临床诊断并不互斥,甚至常常交织在一起。如果您正经历难以承受的情绪困扰,请务必寻求专业心理医生或精神科医生的帮助。承认社会的不公,与寻求个体的专业治疗同等重要,甚至是您夺回生活掌控权的第一步。